不忘初心是对昨天的自己最好的承诺——读《习近平的七年知青岁月》有感

- 解学辉

- 日期:2018-04-16

- 302

电子-微电子学院委员会9308支部 郭 成

“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能”。年龄最小,去的地方最苦,下乡时间最长,七年的知青岁月,让我读出了一个内心无比强大的知识青年,一个勤劳勇敢、脚踏实地的黄土地的儿子,一个心中永远装着“人民”的共产党人。 ——题记

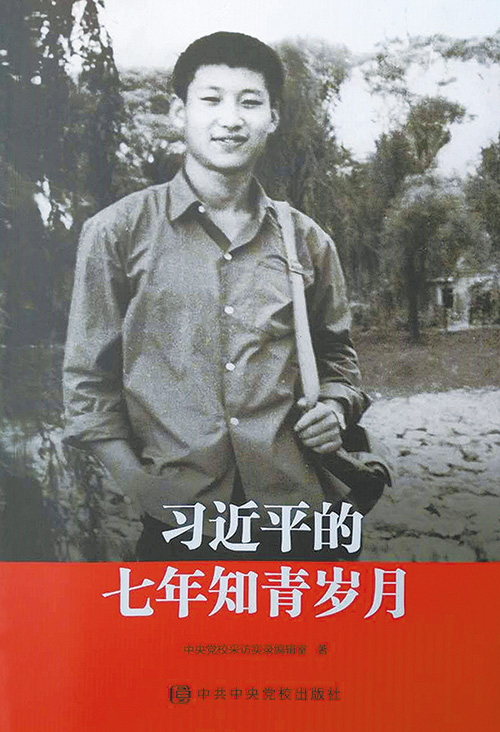

《习近平的七年知青岁月》

一直没有时间读这本书,这些天终于利用课余时间读完了全书。这本书采用访谈实录的形式,通过对习近平同志一同下乡的知青、所下乡村的村民以及各界人士的采访,生动展现了习近平同志在陕北插队的生活,让我更加了解了他经历的艰难困苦,同时经过深刻的自我反思,我更加坚定了一名共产党员的理想和信念。

阅读最开始的几个章节时,我几乎流下眼泪。1969年仅仅只有15岁的习近平离开了生活条件相对优越的北京,来到了陕北梁家河,作为当时梁家河年龄最小的知青开始了他的上山下乡生活。睡窑洞,被跳蚤咬,吃糠咽菜,和农民一起劳动等从未有过的经历接踵而来。然而生活环境上的落差并没有吓倒习近平同志,他乐观对待,将自己融入到农民中间,将老乡当作自己的衣食父母。即使是父亲受到迫害,家庭四分五裂,自己多次申请入党被拒等精神上的压力和种种打击也并没能压倒他,反而更加坚定了他为人民服务的信念。生活条件的艰苦抵不过对知识的渴求,习近平同志带着两箱书来到梁家河,一有时间便扎在书本里,读完了自己带来的书后他还去到处借书看,有时甚至需要走上十几里的山路才能借到一本书。反观现在的自己,坐在明亮的教室里,拥有衣食无忧的生活条件,拥有博览群书的学习环境,我还有什么理由不去认真读书?还有什么理由自暴自弃?所以我们应该抓紧每一分每一秒,努力地从书本中汲取养分,充实自己。

面对有时甚至断粮的艰苦生活条件,习近平同志还心系老乡,多次将自己的粮票送给村民。他修过厕所,打过田坝,创办铁业社,给村民修建沼气池,时时刻刻心里想着人民。他将村民们对他的帮助看作是恩情,他将自己看作是黄土地的儿子。那时的他虽然还不是一名共产党员,却始终以共产党员的标准要求自己。再想想这些年国家打老虎拍苍蝇,那些贪腐的官员正是因为失去了那种共产党员的作风,才会在权钱利益的引诱下,逐渐失去了最初的理想信念,堕落腐化,成了人民的寄生虫。如今,我也是一名有着五年党龄的共产党员,回想起当年在党旗下的宣誓,依然心潮澎湃。我告诫自己,今后无论是做什么,都不能忘记自己是一名共产党员,都不能忘记自己的誓言。

几经波折终于入党,之后村民们又推选习近平同志担任支部书记,推荐他上大学,这些都是因为他心系人民,受到人民的拥护,打下良好的群众基础。入党、提干、上大学,都是他奋斗的结果。他说“今后如果有条件、有机会,我一定要从政,做一些为老百姓办好事的工作”。他做到了,他始终在前进的道路上,最初的理想信念支撑着他。“中国梦”、一带一路、人类命运共同体,这些想法的提出,仿佛映射了他知青岁月中的誓言。一个人能够始终坚持自己初心,是何等的不易,但是习近平同志做到了。反观我们,有人因为一些挫折就自暴自弃,因为一些困境就怨天尤人,忘记自己当初的雄心壮志。身处逆境,我们应该像习近平主席那样更加坚定自己的意志,莫忘初心,迎难而上。

也许,他也曾经迷茫过,但是他始终没有放弃初心。如今,自己已经是一名研究生,曾经也迷茫过,徘徊过,但是我将不会放弃,正如习主席所说“成功属于勇毅而笃行的人”,我将不忘初心,继续努力奋斗,践行对昨天自己的承诺。